어디서 무엇으로 다시 만날까

흑백의 추억으로 읽는 현대사 몇 장면

희망이 어디에 있을까. 그것은 어떻게 생겼을까. 아니 그때 우리는 희망이라는 단어의 뜻이나 알고 있었을까. 모든 것이 푸르렀던, 그래서 슬퍼야만 했던, 다만 하나 알 수도 없는 소리나 꽥꽥 질러대며 높은 곳으로, 높은 곳으로, 그저 높은 곳으로 올라가기만 하다가 추락하고 또 추락하고 추락의 반복만 있었던 시절. 그때 그 시절. 그것이 우리의 역사로 기록될 줄이야.

그때의 그것이 <외로운 양치기>였을라나. 아니 어쩌면 <여고시절>이었는지도.

기타 소리 구슬프고 신나게 울려주곤 했던 철이, 나는 너를 생각하노라면 눈물이 난다. 부친의 좌익경력 때문에 농사일이나 택시 운전기사 외에는

아무것도 할 수가 없다고 절망해서 자살로 생을 마감한 아우가 있었지.

그래, 아직도 부친의 생사를 공식적으로는 알 수 없는 철이, 우리 역사의 한 페이지. 그런데 이것은 또 무슨 역사의 비극이냐 희극이냐. 그의 고숙은 좌익 때려잡는 경찰관. 무슨 재주가 그리도 좋은지 해마다 다섯 마지기씩 열 마지기씩 논을 사서 처가댁에 맡겼다.

똑바른 경찰관이라면 정년을 맞이한 뒤에나 겨우 아파트 이십여 평쯤 내집으로 장만할 수 있는 박봉 경찰관 직업으로 어떻게 했는지 경찰관 그만둔 지금은 시내에 빌딩이 몇인가 알 수조차 없을 정도이고, 어떻게 해서 또 그렇게 되었는지 시인칭호 하나 악세사리로 달더니 어라 이상하다, 문인협회 사무국장도 되었다. 뿐만인가. 뜬금없는 무슨 예술인상을 만들어서 그 기금을 혼자서 다 내놓기도 하고, 깨끗한 사회를 만들자며 시민단테를 기웃거리기도 한다, 허허.

그 연로한 나이에 참 대단도 하시지. 자신의 냄새나는 부분을 문인이라는 칭호와 예술의 이름으로 희석시키고자 하는 그 노력, 어쩌면 존경이라도 해야겠지만 문인이란 거 참, 예술인상이라는 거 참, 참 허술하구나, 그래서 엉뚱하지만 미당의 위치와 그 의미를 다시 생각해보기도 하는 배움이 먼저다. 어쩔 것이냐.

검은 안경의 석현이, 장래의 꿈이 깡패국회의원 되는 거라 했던가. 깡패와 국회의원이 동의어로 파악되던 시절, 그 시절, 그래도 그 시절에 그것은 김두환으로 표상되는 정의스런 그런 거였지. 의사당에 똥물을 확 끼얹어 버리는. 그런데 지금은 그것조차도 아니야. 도적놈들, 이렇게 말하면 잡아갈까? 하긴 법을 그들이 만들었으니.

돈없고 빽없으면서 머리는 좋은 사내가 출세하는 길은 오직 두 가지, 육사를 가거나 사법고시 패스를 하거나, 그런데 사진 찍느라고 모습은 안 보이는 왕, 너는 키가 작아 육사는 애저녁에 글렀고 사법고시 한다고,

그렇게 십 년을 넘어 머리 질끈 묶었는데 지금은 엉뚱한 곳에서 차장이던가? 증권투자로 동생 집까지 날리고. 시골

노인네들도 땅뙈기 팔아 증권을 하던 시절이 한때는 있었지. 그 돈은 지금 재벌들이거나 아니면 국제투기자본의 일부로 편입되어 있겠지?

사우디에 가서 돈 벌면 그것으로 사업을 하겠다고 떠났던 모자 쓴 춘이. 삼년간의 고생이 하루 아침에 날개를 달고 날아가 버렸다. 돈으로 돈 벌자는 거, 그거 사람이 할 짓은 아닐래라. 그런들 어쩌랴. 시대의 흐름이란 봇물 같아서 막을 수는 없는 일. 아아, 그래, 본격적인 자본주의 시대가 도래했도다. 부부간에 돈 놓고 도박을 하는, 돈 때문에 결혼하고 돈 때문에 이혼하는 돈의 시대가 열렸도다.

보험금을 노리고 남편을 혹은 아내를 살해하는 유행의 재물이 된 담배 꼬나문 재우, 서당 훈장을 아버지로 태어난 녀석, 기막힌 나이 열여덟에 코뚫린 소처럼 묵묵히 결혼사진 한 방 찍고 아내에게 살해당한 끔찍하게도 눈물나는 추억의 녀석.

어머니가 두 분이었지. 큰어머니가 아들을 낳지 못해서, 새로 온 사람이 그놈의 잘난 아들을 낳았는데 그 이름이 재우. 순하딘순한, 글씨를 아주 예쁘게 쓰는, 그런데 어쩌자고 그렇게도 무서운 여자와 부부가 되어야만 했는지, 세 살이었던가 연상의 여인, 학교 선배, 어쩌다 친구라도 방문할라치면 물 한 모금 안 주고 찬바람 쌩쌩 일으키며 돌아서곤 하던 그녀,

남편을 윽박질러 논 팔고 밭 팔아 도시에 가서 세탁소를 차리더니 풍문에 애인을 둘이나 두었다던가 셋이나 두었다던가. 어느 날 불이 났는데 그녀와 아이들은 살아나고 재우는 죽고, 아무도 모르는 보험금이 나왔는데 그때 돈으로 삼억이었다던가. 지금 그녀는 어디에 있는지 아무도 모른다.

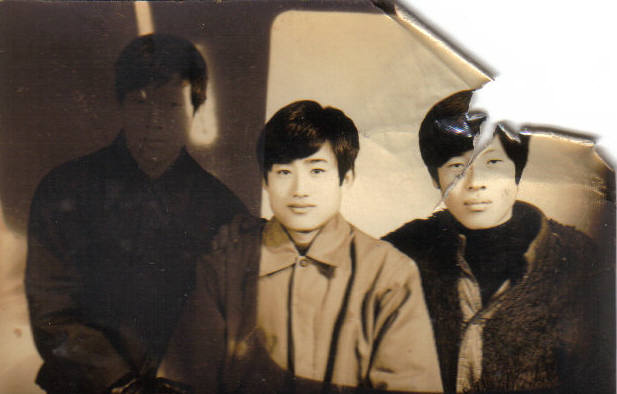

불이 난 흔적, 내 아픈 개인사. 다 타버리고 몇 남은 꾸러미 속에서 나온 그때 그 시절.

가운데의 학, 지금은 한 개 비석으로 존재하는, 나는 너의 마지막을 보며 우리의 현대사 한 토막을 배웠지. 국가유공자. 방위를 받던 중 교통사고로 사망하고 국립묘지에 안장되다.

방위병 셋이 트럭을 몰고 가던 중이었는데 처녀들이 모내기를 하고 있더라나. 그런데 처녀들의 허리살이 뽀얗게 드러나 보였댄다. 그걸 보며 휘파람 불고 엘레엘레 노래 하다 트럭이 전복. 둘은 멀쩡하고 하나는 사망. 육 개월 동안 국방부와 사단을 오가며 투쟁한 결과 국가유공자 자격취득.

나는 이 이야기를 전해듣고 입으로는 잘 됐다고 평하고, 속으로는 아, 국가유공자라는 게 별거 아니구나, 했었지. 목소리 크고 숫자 많고 빽 있으면 다 되었던 시절, 대충대충 우물우물, 독립유공자들은 쪽방살이를 하는 같은 하늘 아래 친일의 후예들은 철통 같은 담장 둘려쳐진 집에서 그것도 모자란다고 숨은 땅을 찾겠다느니 떠들어내는 현실, 그것도 결국은 그런 맥락일 터.

연금이 지급되는 유공자 가운데 몇이나 진실로 유공자일까. 국가란 정교한 것 같지만 매우 허술한 조직일 수도 있는 것. 그것을 배웠다. 아아 그래, 믿으란다고 다 믿지는 말자.

그런데 이건 또 무슨 상징인 것이냐. 불이 난 집에서 타고 남은 잔해라고는 하지만, 상징치고는 오묘하다. 연기에 가려 얼굴조차 안 보이는 수, 소문만 무성한 채로 사라져버린, 어떻게 돼버린 것인지 알 수도 없는 수. 죽었느냐 살았느냐, 이렇게 우리의 역사는 진행된다. 내일은 내일의 태양이 뜬다고, 함부로 말하지 말라. 청산하지 않은 역사는 너무 무겁다.

그렇다고 절망이나 하고 있을 것이냐. 아니지. 절망이나 하기에는 해야 할 일이 너무 많지 않은가. 역사를, 그들이 움켜쥐고 언제나 목소리 큰 쪽 편만 들어주었던 역사를, 그것을 되돌려받아 가볍게 털어내는 일, 그 일이 아직 우리에게 남아 있구나.